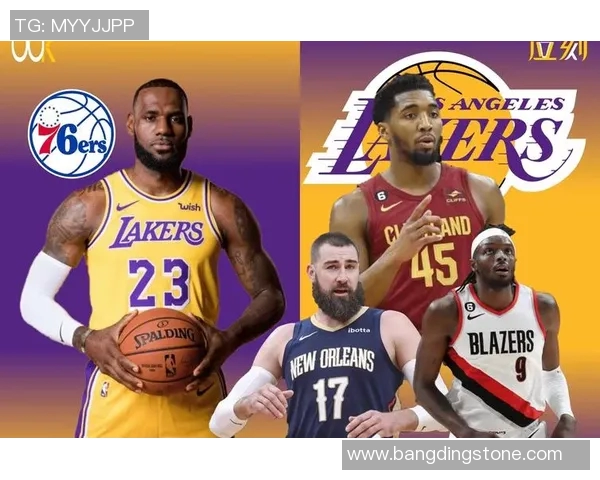

在NBA的历史长河中,交易往往能够改变球队的命运,然而,有些交易却成为了惨痛的教训。本文将以“1换7”的交易为核心,深入探讨这一案例背后的真相以及所造成的首轮签损失。这笔交易不仅影响了参与球队的未来,也在篮球界引发了广泛讨论。我们将从多个角度分析这笔交易,包括其背景、涉及球员表现、对球队未来的影响及舆论反响等方面,力求揭示出这桩交易背后的深层次原因和后果。通过对这些因素的综合考量,我们可以更好地理解为何有些看似合理的决策最终却变成了悲剧。

任何一次重大的交易都有其独特的背景。在这笔“1换7”的交易中,主要涉及到两支球队:一方是希望重建并获得更多选手资源的球队,而另一方则想通过引进明星球员来提升战斗力。这种情况下,交换大批球员以期达到即时效果是常见做法。然而,这样的大规模换人也意味着风险加大,因为新加入的球员需要时间磨合。

当时,这笔交易被视为一种冒险策略。虽然理论上看似明智,但实际上并没有考虑到团队化学反应的重要性。许多时候,一个明星球员能否带动整个团队发挥出最佳水平,是取决于他与其他队员之间默契程度及适应能力。因此,仅仅依靠数量来补强阵容,并不能保证成功。

此外,此次交易还受到了外部环境因素的影响。例如,当时联盟内竞争激烈,各支球队都渴望争夺总冠军席位。在这种压力下,管理层可能过于急功近利,从而忽略了长远发展的重要性。这种心态直接导致了后来的惨痛结果。

在这笔巨额交换中,双方涉及到多个关键球员。其中,一方的新星在加盟后表现平平,没有达到预期。而另一方的一名老将虽然经验丰富,却因伤病问题无法提供稳定贡献。这种不匹配现象直接导致了战略上的失败,使得原本寄予厚望的重建计划变得更加复杂。

同时,在被交换出去的一些年轻球员中,有几位后来成长为全明星级别的人物。他们在新环境中的迅速崛起,让原本参与交易的一方感受到强烈的不安和懊悔。这一点令不少业内人士开始质疑当初管理层对于人才评估是否准确,以及他们在选择放弃哪些球员时是否进行了充分考虑。

这也反映出NBA球队运营过程中一个普遍存在的问题:对潜力股和即战力之间判断的不精准。有时候,看似成熟稳重但实际已接近职业生涯尾声的老将,会被高价签入,而年轻人的潜力则常常被低估。一旦发生这种情况,不仅会加重薪资负担,更可能导致整体实力下滑,最终付出惨痛代价。

此次“1换7”交易带来的不仅是短期内阵容调整,更是对两支球队未来走向产生深远影响。一方面,对于进行大规模更换的一方来说,他们希望通过此举实现立竿见影效果,但实际上却发现团队凝聚力遭受打击,新成员之间缺乏默契使得比赛成绩难以提升。长期以来,他们不得不面对频繁更换阵容所带来的不稳定性。

另一方面,被引进的新星如果未能发挥作用,则会拖累球队的发展。不少情况下,当一名超级明星未能展现预期能力时,围绕他的非议和压力会逐渐增加,这不仅bg大游影响他的自信心,还可能让整个团队氛围陷入低迷。此外,由于缺乏足够的发展空间,新加入队伍中的年轻球员也很难找到适合自己的角色,这进一步恶化了局面。

因此,从长远来看,这笔交易如同双刃剑,不仅给今后几个赛季埋下隐患,更使得球队管理层不得不重新审视自身策略与方向,以寻找解决之道。而无论是冲冠还是重建,都需谨慎评估每一步决策,以免再次陷入泥潭之中。

作为NBA历史上最惨痛之一的案例,此次“1换7”交易引发了媒体和球迷们广泛而热烈的话题讨论。当初发布消息时,无数专家纷纷发表意见,大多数认为这样的操作实属冒险且缺乏理性。特别是在社交媒体发达如今,各类评论迅速传播,使得相关人员面临巨大舆论压力。

随着时间推移,对该项交易结果进行回顾时,人们更加清晰地认识到其中的问题所在。有评论指出,这是由于管理层过于追求眼前利益,而忽视了一系列基础性的需求,比如团队文化建设和长期发展规划等。因此,该事件成为众多年轻经理人学习借鉴的重要教材,以避免以后类似错误再次出现。

此外,这一案例还促使联盟内部对于大型交换操作进行更严格审查,以确保各个环节都能得到合理把控。从某种意义上说,它推动了联盟生态系统的发展,为日后的决策提供了宝贵经验。各支球队越发意识到,在组建阵容时,要兼顾个人特点与集体协作,以实现真正意义上的强强联合。

总结:

NBA历史上的这一惨痛案例让我们看到,即便是在高水平竞技体育环境中,每一次决策都承载着巨大的风险与责任。从市场竞争来看,表面上看起来丰厚的人才资源,其实很多时候暗藏玄机;而从管理者角度分析,则需要具备全面细致判断能力与战略思维。在如此激烈竞争下,仅凭个别明星效应或短期成果,很容易就会走向歧途。

综上所述,“1换7”这一令人扼腕叹息的事件,再次提醒所有人,在处理重大事务时要保持理智,多考虑长远利益。同时,也呼吁每位参与者关注团队合作精神,共同努力构筑一个更加美好的篮球生态系统。只有这样,才能够真正实现可持续发展,为广大篮球爱好者带来更精彩、更具观赏性的比赛内容。